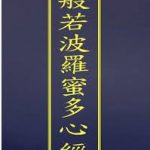

《摩訶般若波羅密多心經》經文 中英對照

一、緣起

信堅近日,突然覺得,這世上有許多上根利機之輩,因無機緣,不得明師指點,不知如何入佛法大海。又不知如何看佛經,因此不知佛的富貴。同時又想起當年,看佛經如看天書,認得字,但不知其真義。之後有一位大學同學,送我一本 “六祖壇經的英文版”。信堅瞎貓碰到死老鼠,倒是先看英文,再對照中文,一字一句,慢慢學會如何看佛經。原來佛經是要一字一句的慢慢看,每一字、一句都有無量深廣的義理,都具足 “教理行果、信解行證”。

看過壇經之後,再看其他經典,就容易多了,萬事起頭難。以此為鑑,信堅這幾日,發心以自己五十多年的英文基礎,配合近年讀佛經的解悟,開始著手翻譯重要佛經。昨日草寫了 The True meaning of “Maha Prajñā Paramita” “摩訶般若波羅蜜多”真義解說。今天繼續努力,翻譯《摩訶般若波羅密多心經》。

二、導論 Introduction

佛說法49年,隨機施教,因病與藥。其中,佛說般若22年,總結歸納為《大般若經》,共有六百卷,演說如何以智慧成就法身解脫的法門。《大佛頂首楞嚴經》 是 《大般若經》 的精華。而 《金剛般若波羅密多經》 一卷,便是六百卷大般若經的濃縮精要。至於般若法門精髓的精髓,中心的中心,則是中譯習誦的260字的 《心經》 。因此 《心經》 是《大般若經》的心髓、核心),故曰 《摩訶般若波羅密多心經》。

The Buddha expound (闡述) the scriptures (經典) of buddhism in his life span for 49 years. Among them, the Buddha spent 22 years teaching Prajna, which was summed up in the 600 volumes of “Mahā-Prajñā Pāramitā Sūtra (大般若經)”. The Śūraṅgama Sūtra (大佛頂首楞嚴經) is a summary of its essence, while “The Vajracchedika-prajna-paramita Sutra (金剛般若波羅密多經, The Diamond Sutra) is its concentrated essence. As for the essence of the essence of Prajna Method, the center of the center is the “Heart Sutra”. Its Chinese translation has a total of only 260 words. Therefore, “Heart Sutra” is the heart and core of “Mahā-Prajñā Pāramitā Sūtra “.

「心經」 是佛大弟子舍利弗,問佛如何修持般若法門,如何成佛的方法。佛乃叫觀自在菩薩答覆曰:「三世諸佛以般若波羅密多故,得阿耨多羅三藐三菩提。」故曰: 般若是諸佛之母。

“Heart Sutra” is originated from one of Buddha’s eldest disciples, Sariputra (舍利弗), who asked Buddha how to practice Prajna. Buddha is then called upon Avalokitesvara Bodhisattv (觀自在菩薩) to give the following reply: “The past, present, and future Buddhas attain Buddhahood through the practice of Prajna Paramita. Therefore: it is said that Prajna is the Mother of the Buddhas. Continue reading →