此章最難解說的是 “此兩者、或利或害。天之所惡、孰知其故。是以聖人猶難之。”

此章最難解說的是 “此兩者、或利或害。天之所惡、孰知其故。是以聖人猶難之。”

依文解義: 這兩種勇氣,有的人得到上天的護佑,有的人遭受上天的懲罰。上天的好惡,又有誰能知道它的標準呢?連聖人都甚難瞭解,何況是我們凡人。 古今大德,對此段經文,不是胡說八道,就是依文解義,或者避而不談。因為天道玄妙,非世人所能知,連聖人都很難圓滿解說。連老君在此都沒有說清楚。

然此二者或利或害,為善得吉故多,其幸而罹於凶者有矣;為惡未始不及於凶,其幸免者亦時有焉。 Continue reading

此章最難解說的是 “此兩者、或利或害。天之所惡、孰知其故。是以聖人猶難之。”

此章最難解說的是 “此兩者、或利或害。天之所惡、孰知其故。是以聖人猶難之。”

依文解義: 這兩種勇氣,有的人得到上天的護佑,有的人遭受上天的懲罰。上天的好惡,又有誰能知道它的標準呢?連聖人都甚難瞭解,何況是我們凡人。 古今大德,對此段經文,不是胡說八道,就是依文解義,或者避而不談。因為天道玄妙,非世人所能知,連聖人都很難圓滿解說。連老君在此都沒有說清楚。

然此二者或利或害,為善得吉故多,其幸而罹於凶者有矣;為惡未始不及於凶,其幸免者亦時有焉。 Continue reading

老君曰: “天道無親,常與善人”。佛經曰: “善有善報,惡有惡報。” 但司馬遷在史記“伯夷列傳″中有如下的評論: “或曰:天道無親,常與善人。若伯夷、叔齊,可謂善人者非邪? 積仁潔行如此而餓死!且七十子之徒,仲尼獨薦顏淵為好學。然回也屢空,糟糠不厭,而卒蚤夭。天之報施善人,其何如哉?盜蹠日殺不辜,肝人之肉,暴戾恣睢,聚黨數千人橫行天下,竟以壽終。是遵何德哉? 此其尤大彰明較著者也。若至近世,操行不軌,專犯忌諱,而終身逸樂,富厚累世不絕。或擇地而蹈之,時然後出言, 行不由徑,非公正不發憤,而遇禍災者,不可勝數也。餘甚惑焉,儻所謂天道,是邪非邪?

司馬遷論文的意思是說,天理何在。儻有天道,上帝是否失職,在睡懶覺。關於此論,似是而非,似非而是,真假難辨。世人甚惑之。且聽信堅底下一派胡言,謬論解說。 Continue reading

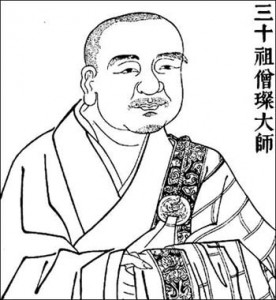

信心銘 嘉言錄 禪宗三祖僧璨大師 信堅收集

1.境緣無好醜,好醜起於心,心若不強名,妄情從何起,妄情若不起,真心任遍知。

1.境緣無好醜,好醜起於心,心若不強名,妄情從何起,妄情若不起,真心任遍知。

2.外塵境緣的美醜,完全是因為摻雜了個人情愫的分別與執著所至,故而對於一切人事物才有著善惡、美醜、正邪等不同的看法與取捨。若一念心清淨無染,何來好壞、高下的差別? 榮的任它榮,枯的任它枯。

3.我們常以自我的偏見,來看待這個世間;以個人主觀標準,來評論一切事物的好壞。對於自己喜歡則生貪愛,討厭則排斥憎恨;合我意則生貪,不合我意則生憎;順我則生貪,逆我則生憎;美的則生貪,醜的則生憎。 Continue reading

據我所知四相(我相,人相,眾生相,壽者相)有三種解說:(1)凡夫(小乘人)四相; (2) 修行人(發菩提心的菩薩)四相;(3) 真諦四相(或四見). 底下是稍詳細解說.

據我所知四相(我相,人相,眾生相,壽者相)有三種解說:(1)凡夫(小乘人)四相; (2) 修行人(發菩提心的菩薩)四相;(3) 真諦四相(或四見). 底下是稍詳細解說.

(1) 凡夫 (小乘人)四相: 普通金剛經註解都解說凡夫四相(或一筆帶過修行人四相) ,這不是金剛經裡四相的真義.這在普通講解裡說得很詳細 但不是金剛經的深義)

2. 修行人 (發菩提心的菩薩)四相: 這是金剛經裡四相的較正確定義 (見道源長老講解及六祖口訣)

道源長老: 「金剛經」上的我執是微細的我執,不是平常對小乘人開導時所說的那個凡夫執著五蘊假合臭皮囊的我。你發了大乘心要度眾生,我為能度者,這就是我相,人為我所度者,這就是個人相,人度所度種種差別的相叫眾生相,再執著不捨叫壽者相,合起來就叫我相。說明白一點,這個我相是大乘菩薩發菩提心的我相,這叫微細的我相,但是「若心取相,即為著我人眾生壽者」,假使在心裏起了個相,譬如起個我要弘揚大乘佛法,我要弘揚「般若經」,這就是個相,我要度眾生這就是人相,種種差別,種種相,就是眾生相,執著不捨就是壽者相。你心一起執,四個相就生起來,這叫我執四相。 Continue reading

《大學》、《中庸》,非僅為儒家入門初學之基石,亦為君子終身奉行之準則,與儒家中心宗旨之所寄。大學以明德為始,新民為明德之行;止於至善,為明德之的;八目中格物、致知、誠意、正心為明德之過程;修身、齊家、治國、平天下為明德之實用。故大學之宗旨在明德,至明且顯也。

而《中庸》則以至誠為經,不偏不倚,貫穿各章,唯誠始能知天命、率天性、盡人事、重人倫,由五倫、三德,而演繹至天下國家九經。終於天下至聖及天下至誠,可合天人之道於一。誠者天道,誠之者人道。本乎至誠,行乎中庸。 Continue reading

朱子序言: 子程子曰︰「不偏之謂中,不易之謂庸。中者天下之正道,庸者天下之定理。」此篇乃孔門傳授心法,子思恐其久而差也,故筆之於書,以授孟子。其書始言一理,中散為萬事,末復合為一理。放之則彌六合,卷之則退藏於密,其味無窮,皆實學也。善讀者,玩索而有得焉,則終身用之,有不能盡者矣。(終身受用不盡。)

子程子曰:「不偏之謂中,不易之謂庸。」 朱熹引用程頤所說:「不偏著、不偏左、不偏右就叫做『中』,至理永久都不會改變叫做『庸』。」『中』者純任自然,無為之法也。先天之至理,雖經萬年,永久不改不變。故『庸』者,常住之道也。」 Continue reading